- Was uns Sokrates über Lebenskrisen sagen könnte

- Warum sich Aristoteles lieber beim Gehen unterhielt

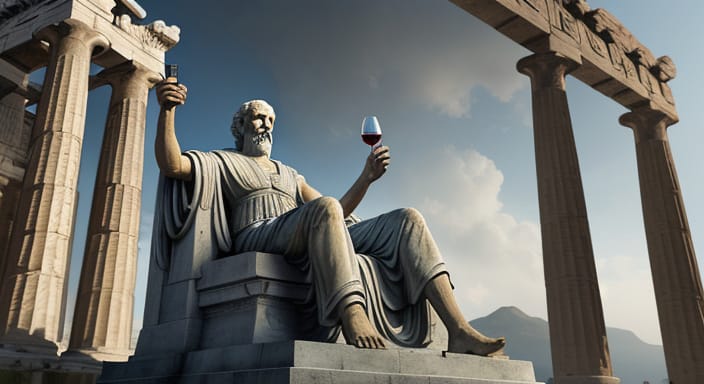

- Wein als Heilmittel – oder als Ausrede?

- Was wir heute noch von der Antike lernen können

Stellen Sie sich vor, Sie erzählen in der psychotherapeutischen Sitzung von innerer Leere, einem Übermaß an Gedanken oder der nagenden Frage nach dem Sinn – und die Antwort lautet: Gehen Sie spazieren. Denken Sie nach. Trinken Sie ein Glas Wein. Und reden Sie mit einem klugen Menschen über das Leben.

Was nach einem charmanten Vorschlag aus dem Freundeskreis klingt, war in der Antike tatsächlich eine ernst gemeinte Therapieform. Genauer gesagt: ein umfassender Ansatz zur Selbstpflege von Körper, Geist und Seele.

Wenn Philosophie Medizin war

Im alten Griechenland war der Übergang zwischen Seelenheilkunde, Lebenskunst und Philosophie fließend. Begriffe wie „Psychotherapie“ gab es noch nicht, wohl aber die Überzeugung, dass die Seele gepflegt werden müsse – und zwar durch das Denken, das Gespräch und ein bewusstes Leben.

Platon sah die Philosophie als etwas, das die Seele ordnet. Sokrates fragte sich durch die Köpfe seiner Mitmenschen und brachte sie dabei nicht selten ins Schwitzen – geistig wie emotional. Und Aristoteles? Der hielt seine Vorträge am liebsten im Gehen. Kein Witz: Seine Schule nannte sich peripatetisch, vom griechischen Wort für „umhergehen“.

Die Vorstellung, dass der Körper in Bewegung kommt, damit auch die Gedanken fließen können, war also keine romantische Floskel – sondern eine frühe Form achtsamer Selbstregulation.

Und der Wein?

Ein gutes Glas Wein galt nicht nur als Genuss, sondern auch als eine Art „medizinischer Zugang zur Seele“ – wenn man es nicht übertrieb. Der Arzt Hippokrates empfahl Wein bei bestimmten Stimmungslagen, der Philosoph Epikur sprach vom Maßhalten als höchster Kunst. Es ging nicht um das Trinken an sich, sondern um das Wie – und mit wem.

Denn: Getrunken wurde idealerweise in Gemeinschaft, beim Gespräch. In einer Atmosphäre, in der Fragen erlaubt waren, Zweifel geteilt und das Dasein als etwas gedacht wurde, das man gestalten kann – trotz aller Tragik, trotz aller Ungewissheiten.

Gespräche als Seelenmedizin

Die antike Therapieform setzte auf das Gespräch – aber nicht als bloßen Informationsaustausch. Vielmehr als einen Raum, in dem man sich selbst begegnen konnte. Nicht selten fragte ein Philosoph sein Gegenüber nach dem „Warum“ – nicht, um ihn bloßzustellen, sondern um den Blick nach innen zu öffnen.

Wenn man so will, war das eine frühe Variante des sokratischen Dialogs, wie er später in der kognitiven Verhaltenstherapie wieder auftaucht: Wer bin ich? Was glaube ich – und stimmt das eigentlich? Was gibt mir Sinn?

Und was lernen wir daraus?

Natürlich lässt sich eine psychische Erkrankung nicht mit Spaziergängen, Wein und Weltanschauung heilen. Aber vielleicht ist es tröstlich zu wissen, dass die Idee, dem Leben durch Denken und Dialog Tiefe zu geben, schon viele Jahrhunderte alt ist. Und dass die Suche nach Sinn, Zugehörigkeit und innerer Ordnung nichts Schwaches ist, sondern zutiefst menschlich.

Psychische Gesundheit war nie nur eine Frage von Diagnosen und Medikamenten. Sie war – und ist – auch eine Frage des Menschseins.

Vielleicht ist es gar nicht so weit hergeholt

Wenn Sie heute durch den Park gehen, ein Gespräch führen, das mehr ist als Smalltalk, oder sich fragen, was in Ihrem Leben wirklich zählt – dann tun Sie im Grunde genau das, was auch die alten Griechen als heilsam empfanden.

Und vielleicht, nur vielleicht, darf es dazu auch mal ein Glas Wein sein.